-

早稲田大学創造理工学部建築学科

スマート社会技術融合研究機構(ACROSS) 機構長

田辺新一 教授 -

住友林業

取締役 常務執行役員 住宅事業本部

髙橋郁郎 本部長 -

リンナイ 経営企画本部 総合戦略部

祖父江務 部長

※所属・役職等はすべて

日経ビジネス掲載(2024年8月)当時のものです

年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」。その先にある家づくりとはどうあるべきなのか。さらなる省エネやより豊かな生活に向けたこれからの家のあり方について、早稲田大学 田辺新一・理工学術院創造理工学部建築学科教授と、住友林業 髙橋郁郎・取締役 常務執行役員 住宅事業本部長、リンナイ 祖父江務・経営管理本部 総合戦略部長に話を聞いた。

(聞き手=日経BP総合研究所 小原隆 上席研究員)

住友林業の取り組み

現在とこれからの住まいにおける課題は何でしょうか。脱炭素社会の実現に向けて住友林業が取り組んでいる家づくりの思想や特徴をお聞かせください。

髙橋日本は自然災害が多い国なので、地震や台風といった災害に強く、災害時に安全確保できる家が必要です。

また、コロナ禍を経て「いかに家での時間を快適に過ごすか」が重要視されるようになり、在宅勤務ができるスペースや家族とのくつろぎ空間の充実など、家の間取りにも新たなニーズが⽣まれています。住友林業では、リビングと庭が一体化したような大開口・大空間の「気持ち良い住まい」を実現するとともに、「木」を生かしたオリジナル部材「PRIME WOOD」シリーズを展開し、「木と暮らすよろこび」を提供しています。

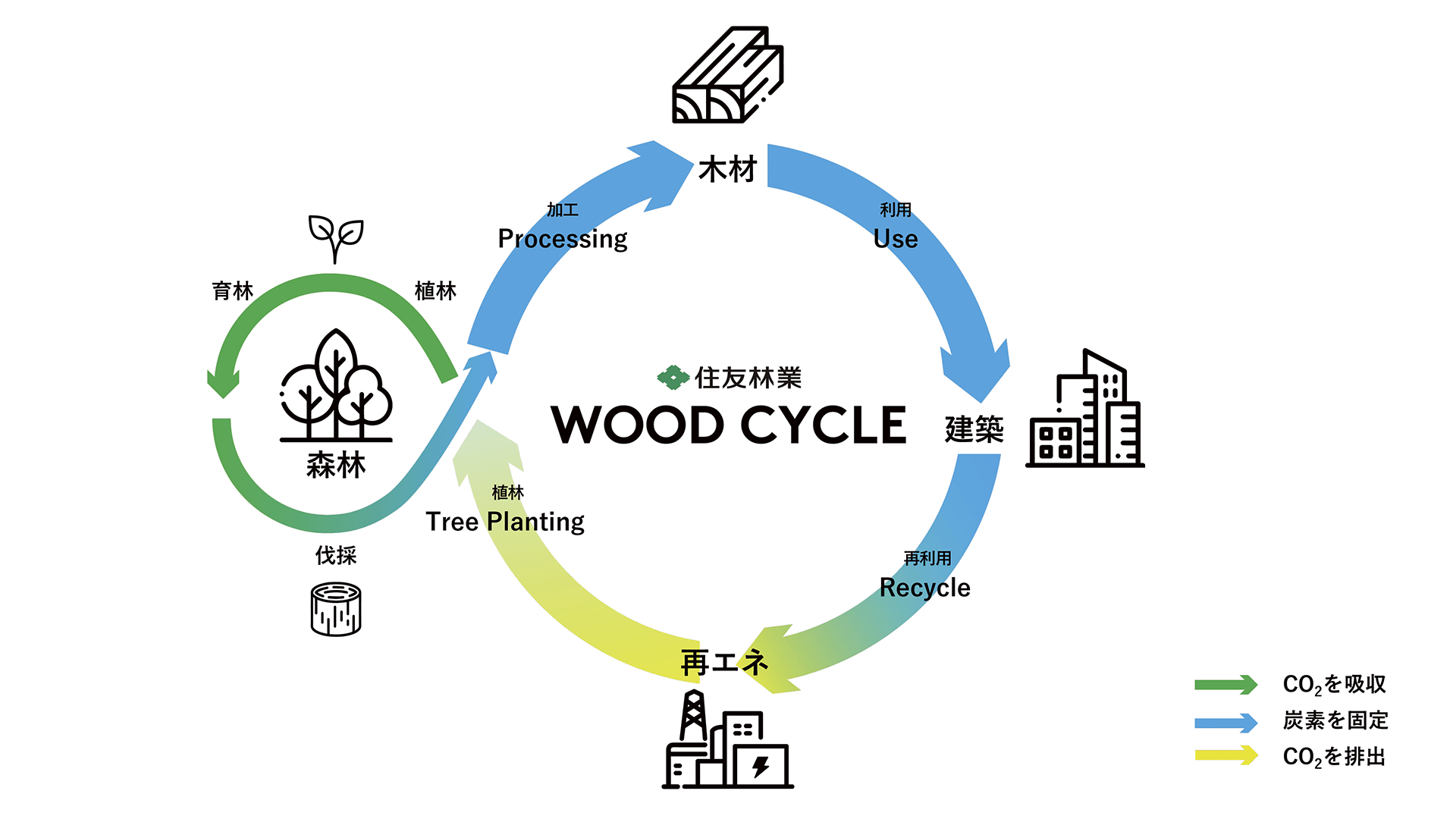

私たちの事業活動にとって、木は欠かせないものです。2022年2月に発表した長期ビジョン「Mission TREEING 2030」では、「森林」「木材」「建築」などの事業活動により、木を軸にした「WOOD CYCLE」(図1)というバリューチェーンを回すことでサーキュラーバイオエコノミー(循環型経済システム)の確立を目指しています。

木には大気中のCO2を吸収し、炭素として内部に貯留する「炭素固定」の機能が備わっています。伐採した木を木造建築や家具などの木材製品として活用することで、⽊材に吸収された炭素を⻑期間固定します。

<図1>住友林業が展開する、

木を軸にしたバリューチェーン

「WOOD CYCLE」

当グループは、国内で総面積約4.8万ヘクタールの社有林を、海外で管理保有面積約23.8万ヘクタールの植林地を管理しています。伐採後は必ず植林を行い、炭素固定量が旺盛な若い木を増やしています。例えば、スギやヒノキなどの針葉樹は50年~60年かけてCO2を吸収しますが、若い木と樹齢を重ねた木では4倍ほどの吸収量の差があるとされています。そのため、森林管理では植林、育林、伐採、そして再植林というサイクルが重要視されているのです。こうしたWOOD CYCLEをどんどん回していくことで、森と木の価値を最大化し、脱炭素社会に貢献しようと考えています。

建築の木造化でネットゼロ目指す

第6次エネルギー基本計画における「ZEH(ゼッチ)」の現状と、第7次エネルギー基本計画における住宅のこれからについてお教えください。

スマート社会技術融合研究機構(ACROSS)機構長 田辺新一 教授

田辺日本は、2030年までに温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指すことを国際的に公約しており、家庭では66%の削減が求められています。

日本のCO2排出量のうち、住宅・建築物を利用することによるCO2排出量は全体の約3分の1を占めています。その中で、一般家庭から排出されているCO2は14%~15%程度。住まい・建築物の脱炭素は大きな課題です。

そこで注目されているのが、ZEHとLCCM住宅です。ZEHは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」のこと。2024年現在、大手ハウスメーカーが受注する住宅でZEHが占める割合は、なんと8割以上にもなります。

そのZEHをさらに強化したのが、LCCM住宅です。LCCMは、「ライフ・サイクル・カーボン・マイナス」の略で、「CO2排出量をマイナスにする家」のこと。建設時、居住時、解体時のCO2をできるだけ抑え、さらに太陽光発電などの「創エネルギー」を組み合わせることで、住まいの一生を通じてCO2収支をマイナスにします。

日頃のエネルギー消費など「暮らすとき」のCO2は「オペレーショナルカーボン」と呼ばれ、建設セクターにおける排出量の約7割を占めています。一方、「建てるとき」のCO2排出量は「エンボディドカーボン」と呼ばれ、残りの3割を占めています。日本ではZEHやZEBの取り組みによりオペレーショナルカーボンの削減が進んでいますが、エンボディドカーボンに関する取り組みは欧米に比べて遅れています。住友林業は、フィンランドの企業が開発したエンボディドカーボンを効率的に⾒える化するソフトウェア「One Click LCA」を販売するなど先見の明がある企業だと感じていました。

ZEH・LCCM住宅

住友林業の中で、ZEH・LCCM住宅はどのような位置づけでしょうか?

髙橋理想としては全棟ZEH仕様にしたいのですが、豪雪地域など採用が難しい地域もありますので、まずはZEH化率9割以上を目指しています。同時に、LCCM住宅の普及も推進しています。

ZEH・LCCM住宅は、イニシャルコストは高くなってしまいますが、ランニングコストの大半を占める「光熱費などの維持管理費」が一般住宅に比べて大幅に低下します。そのため、住めば住むほどLCC(ライフサイクルコスト)が抑えられるのが特徴です。

住友林業では、住宅を購入予定のお客様に対して、LCCを含めた資金計画を提示し「このプランの住宅なら、10年間でこれだけのコストが回収ができる」と伝えています。また、「LCCM住宅整備推進事業」の補助金を利用すれば、1戸あたり最大140万円の補助金を受け取れるため、こうした補助金も活用していただいています。

近年は光熱費が高騰しているので、ZEH・LCCM住宅に対するお客様の関心も高まっていると感じます。世間的にも、脱炭素に向けた動きが加速していることは明らかですね。

田辺自動車メーカーはEV車の普及に力を入れていますが、都心で自動車を所有している人は僅か5%しか稼働させていないんです。でも住宅は誰にとっても常に必要なものなので、「住宅から省エネしていく」という意識は非常に重要です。ここ10年ほどで住宅のZEH化が急拡大したことで、住宅の住み心地もずいぶん変わりました。

髙橋昔は「木造住宅は寒い」と言われることもありましたが、断熱化が進んだことで鉄筋コンクリートのマンション以上の暖かさが提供できるようになりました。住宅のZEH化は新型コロナをきっかけにより高性能で快適な住宅を求める人が増え、普及が加速しました。住み心地を追求すると、やはりZEH・LCCM住宅に行き着くので。とはいえ、実際の住み心地をイメージしていただくのは難しいと思うので、環境フラッグシップとしてZEH・LCCM住宅仕様のモデルハウスをオープンするなどし、認知度の拡大を図っています。

高いレジリエンス性能を評価

住宅の省エネ化を進めるに当たって重要なのが「給湯」の分野。住友林業では、高効率給湯器をどのような位置づけとして考えていますか。

髙橋日本には「お風呂文化」があり、お湯の使用量も多いため、給湯の省エネ化は欠かせませんよね。お客様には、高効率給湯器のラインアップを用意し、それぞれの機器のメリット・デメリットを説明しています。住友林業で家を建てるお客様のうち、全体の3割程度がガスと電気を掛け合わせたハイブリッド給湯器「ECO ONE」を選択しています。

祖父江給湯器の年間販売数は国内市場全体で約300万台。その中でECO ONEの販売台数は約3万台なので、約3割という数字は、全体の比率に比べると非常に大きいと感じます。

住友林業ではなぜハイブリッド給湯器を後押ししてくださっているのでしょうか。

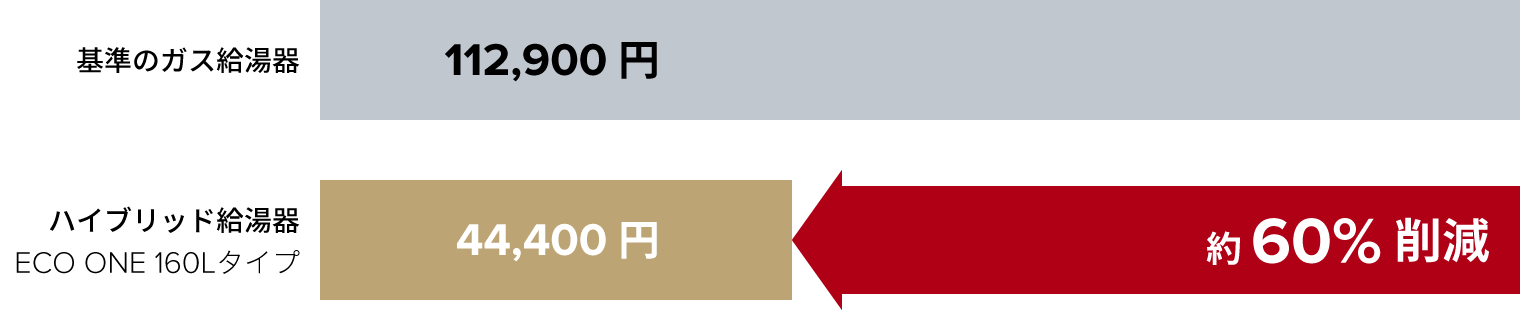

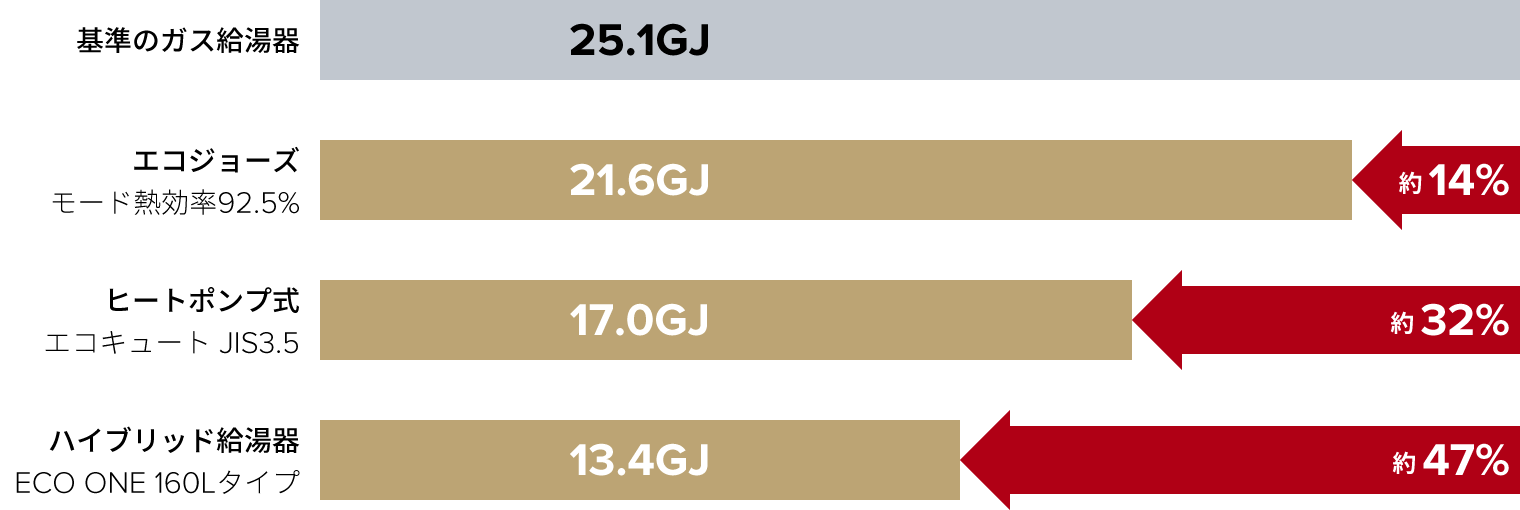

髙橋弊社の社員にはハイブリッド給湯器のユーザーも多いため、実際に感じた意見をお客様に伝えていると思います。給湯器を選ぶ際は、「省エネ性」「レジリエンス性(災害からの回復力)」「快適性」などの視点で検討されますが、今お客様が重視しているのはレジリエンス性です。ハイブリッド給湯器は、ランニングコストを抑えられる(図2、図3)だけではなく災害時に欲しかった機能が詰まっています。

<図2>年間給湯ランニングコスト比較

(円/年)

<図3>給湯一次エネルギー消費量

(GJ/年)

国立研究開発法人建築研究所(協力:国土交通省国土技術政策総合研究所)による「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」で公開されている平成28年省エネルギー基準に準拠した「エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)Ver.3.5.0」(6地域)による算出。ランニングコスト試算条件は年間給湯+おいだき負荷18.3GJ。 LPガス料金:通期450円/m3、電気料金目安単価:27円/kWh

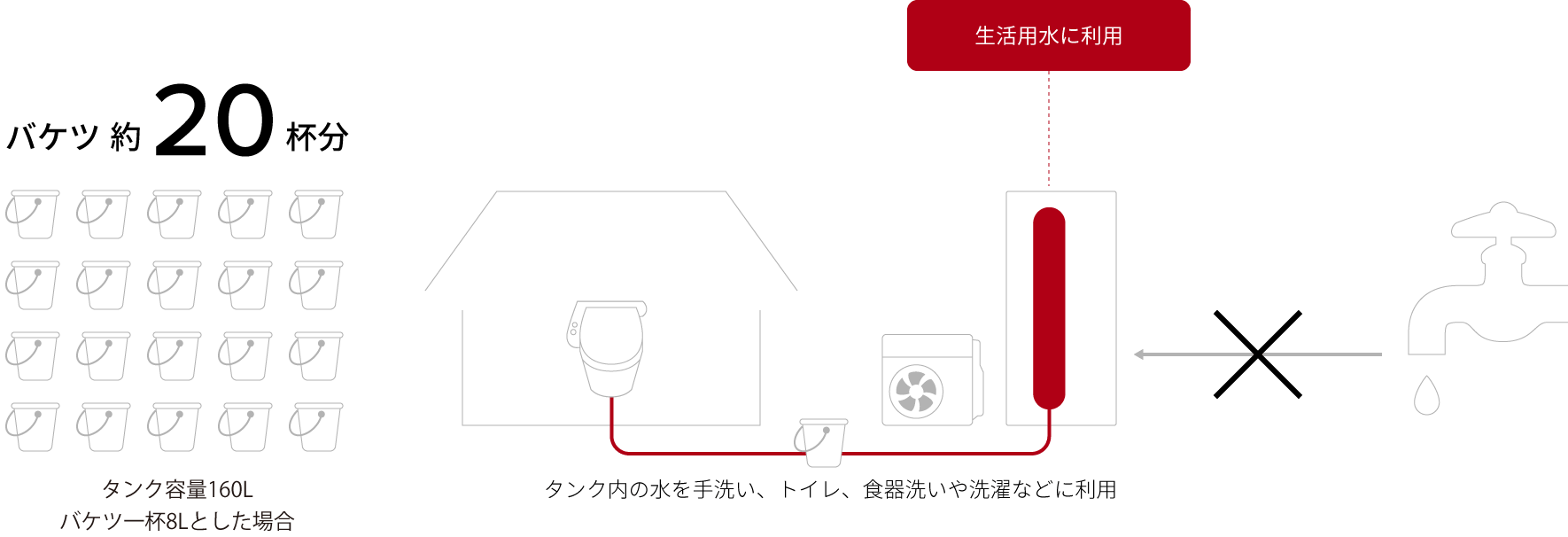

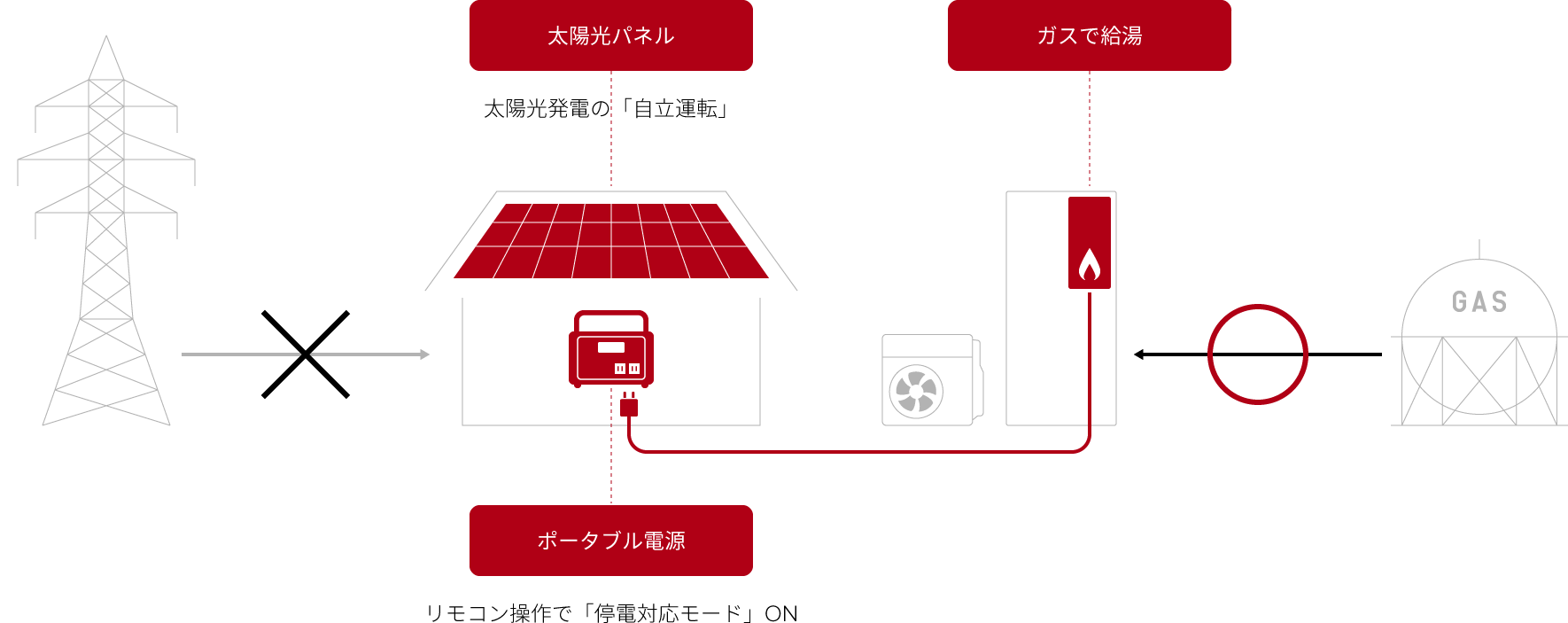

髙橋ガスか電気の片方だけでも供給されていれば使用できますし、断水時は貯水タンクの湯・水を生活用水に転用することもできます。太陽光発電の電気も使用可能なので、災害に強く、避難生活ができる住宅になります(下図)。

断水した場合

タンクのお湯(水)を生活用水として利用可能。

トイレ流水の場合およそ20回程度使用できる

停電した場合

太陽光発電の自立運転や

ポータブル電源があれば、

ガスを使ってお湯を沸かすことが可能

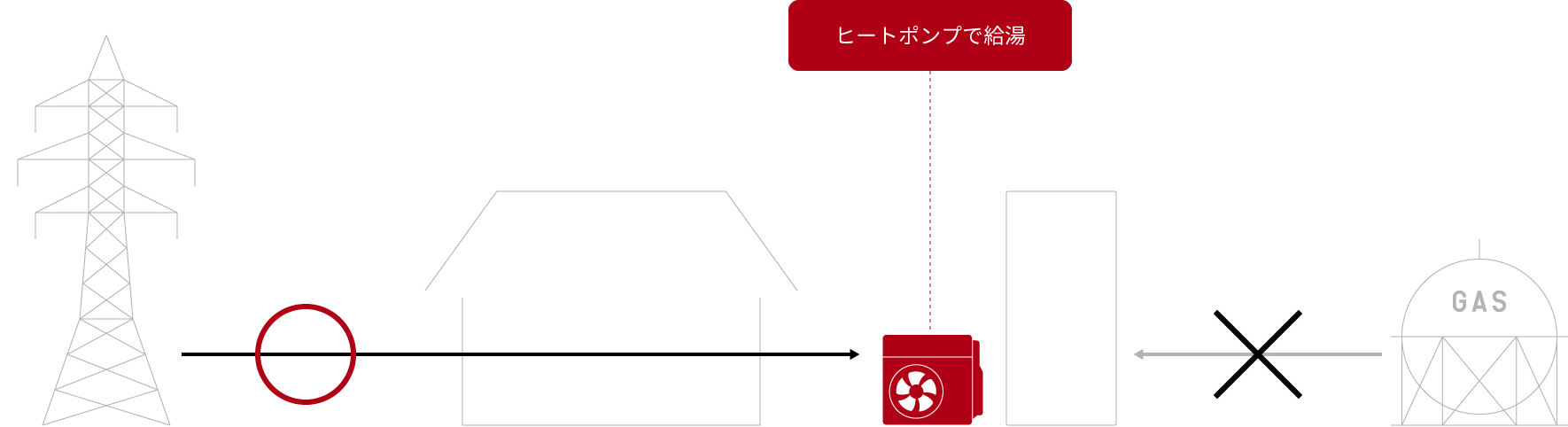

ガスが停止した場合

電気だけでも、

ヒートポンプからの電力によって

お湯の供給が可能

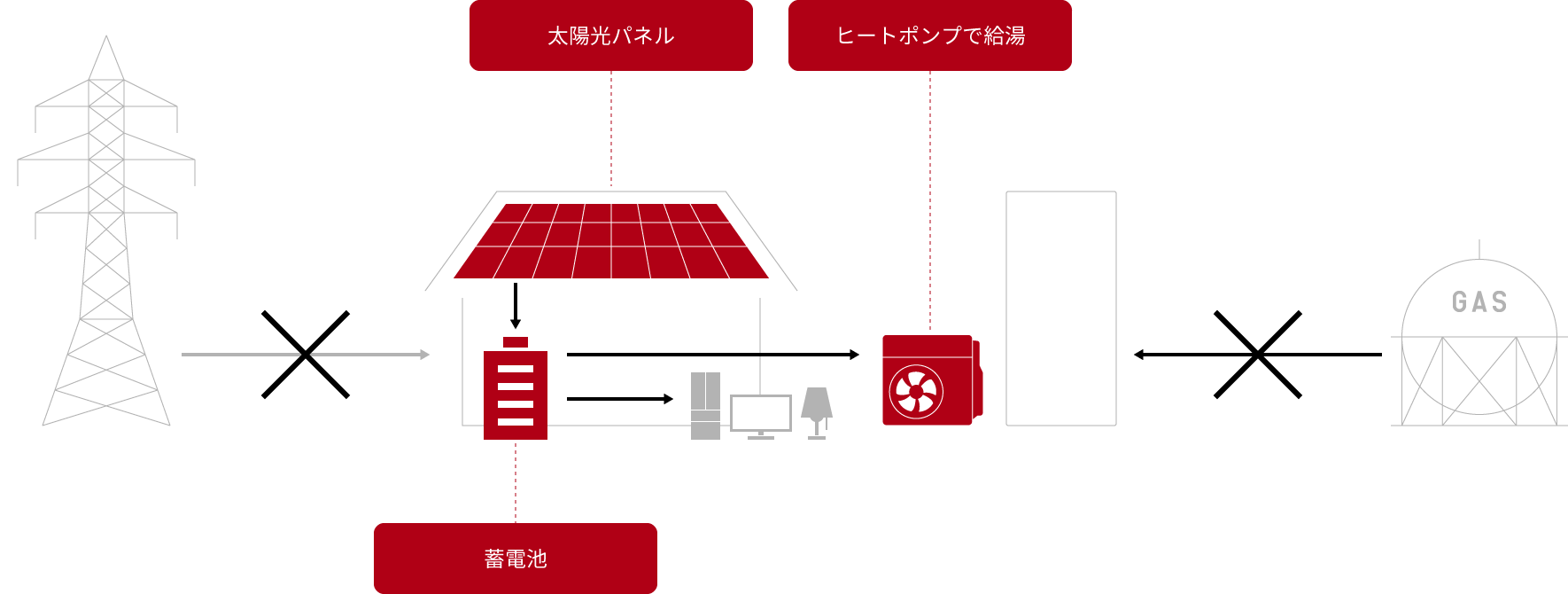

電気・ガスが停止した場合

蓄電池があれば、

電気を使ってお湯を沸かすことが可能

髙橋また、「戸建てならでは」のメリットとして「取り回しの良さ」があります。エコキュートの主流タンクは370Lまたは460Lですが、ECO ONEにはタンクが70リットルの「ECO ONE X5」というモデルもあります。

都市部の戸建ては敷地面積が狭いため、お客様はECO ONE X5を選択することが多いですね。

田辺毎日お風呂に入れるのに省エネな暮らしができる。さらには災害時にもお湯のある生活が送れる。これは日本の高度なガス給湯技術があってこそ。この技術と文化を、いずれは世界にも発信していきたいですね。

<後篇>

ネットゼロ時代に向けた住まいと

ライフスタイルの進化

髙橋脱炭素社会を目指す上で、エンボディドカーボンの見える化・削減は欠かせない要素です。現在は資材製造メーカーに、製造工程で排出されるCO2の削減をお願いしています。同じ材料であっても、よりCO2排出量が少ないものを選択することでエンボディドカーボンを削減できるわけです。

世界のCO2排出量の8%はコンクリートの生産過程で発生しているとされており、建築の木造化・木質化に取り組むことも、脱炭素につながると考えています。