給湯器の冬期の

凍結による破損防止について

【ご注意】

- ・冬期は暖かい地方でも、給水・給湯配管の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。

こうした事故を防止するために、次のような処置をお取りください。 - ・外気温が極端に低く(-15℃以下)なる日や、それ以上の気温でも風のある日は《対策その①》では凍結予防ができなくなります。

このような場合には、《対策その②》、《対策その③》の方法を行ってください。

また、停電時やリモコンを停電モードに設定中は凍結予防装置がはたらきません。

屋外の水が凍るおそれがある日に長時間お湯を使わないときは、《対策その③》の水抜きを行ってください。 - ・断水時は自動ポンプ運転が作動しないため、《対策その③》の水抜きを行ってください。

- ・凍結による破損の場合は、保証期間内でも有料修理となります。

【対策その①】

凍結予防ヒータと

自動ポンプ運転による方法

外気温が下がる(機器周辺の温度が約3℃以下になる)と自動的に機器内を保温するヒータ(給湯側)と自動ポンプ運転装置(ふろ側)が組み込まれています。

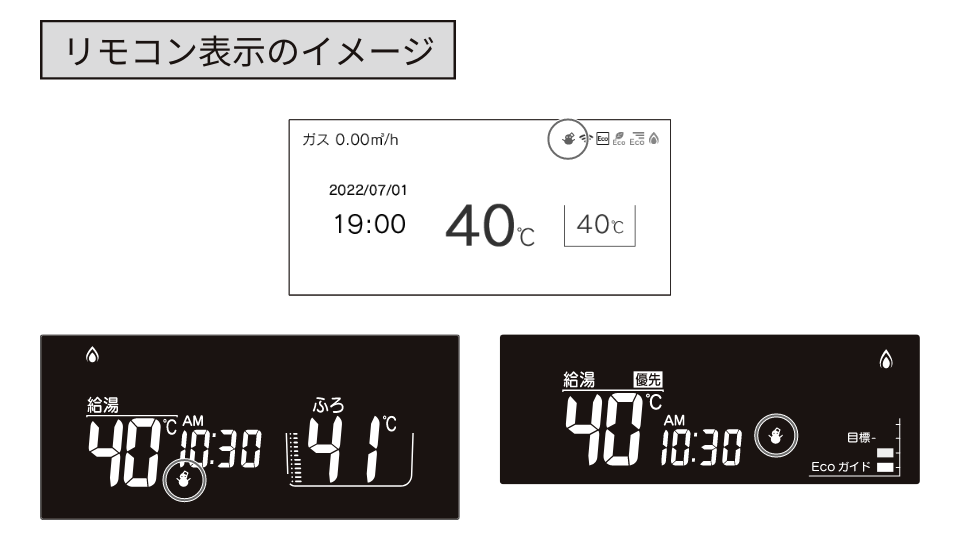

自動ポンプ運転を開始すると、各リモコンの表示画面には「![]() 」表示が出ます。

」表示が出ます。

(ヒータのみ作動時は表示しません)

■お客様に行っていただきたいこと

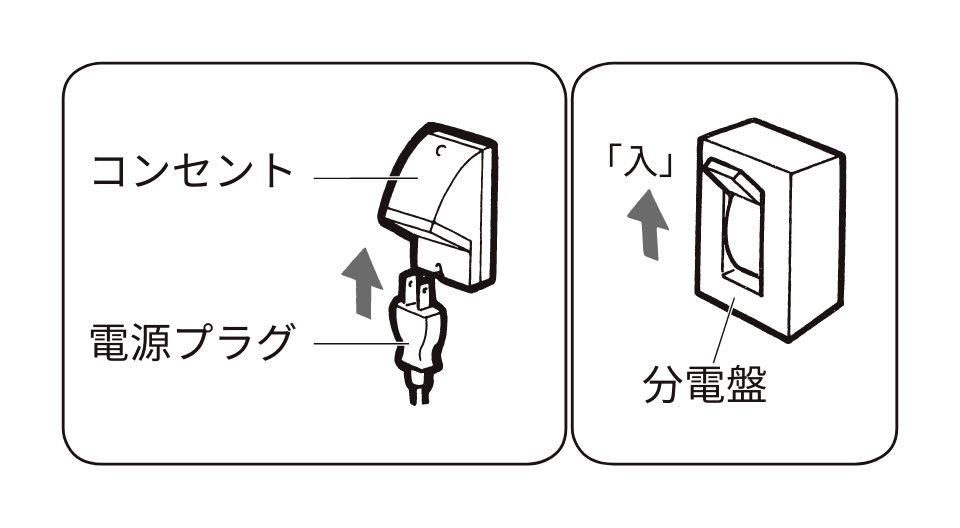

1. 電源プラグがコンセントに差し込まれていることを確認してください。

抜けているとヒータ・ポンプとも作動しませんのでご注意ください。

リモコンの「運転」スイッチは「入」「切」どちらの状態でも作動します。

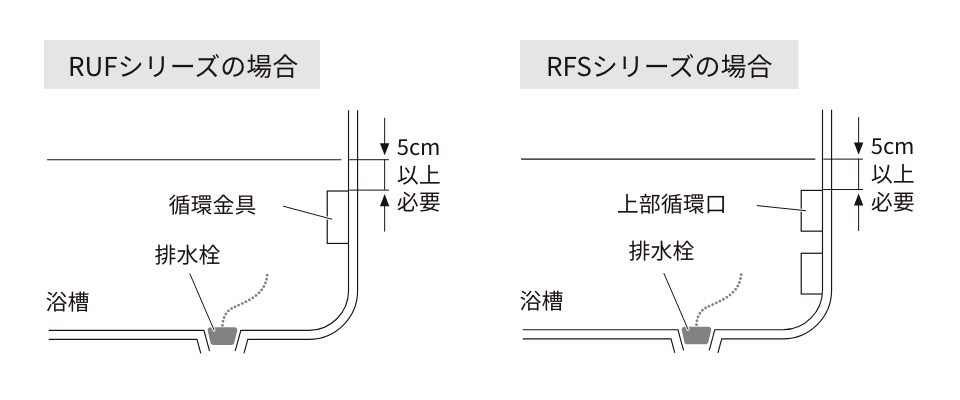

2. 浴槽の残り湯が循環金具(RFS シリーズは上部循環口)より5cm以上、上にある状態にしておいてください。

- ・機器が外気温を感知し、自動的にポンプ運転を行います。

- ・浴槽の残り湯が循環金具(RFS シリーズは上部循環口)より5cm以上ない場合は、外気温が凍結する温度になる前に浴槽の水を増やして5cm 以上になるようにしてください。

- ・配管内を満水にするために、自動運転の湯はりまたはたし湯・たし水で浴槽内に水を入れてください。

【対策その②】

給湯栓から水を流す方法

機器本体だけでなく、給水・給湯配管、給水元栓・給湯栓などの凍結予防もできます。

ただし、ふろ側はポンプ運転により凍結を予防しますので、《対策その①》同様電源プラグをコンセントから抜かず、浴槽の循環金具(RFSシリーズは上部循環口)より5cm以上残り湯があることを確認してください。

■操作のしかた

- ・リモコンの「運転」スイッチを「切」にします。

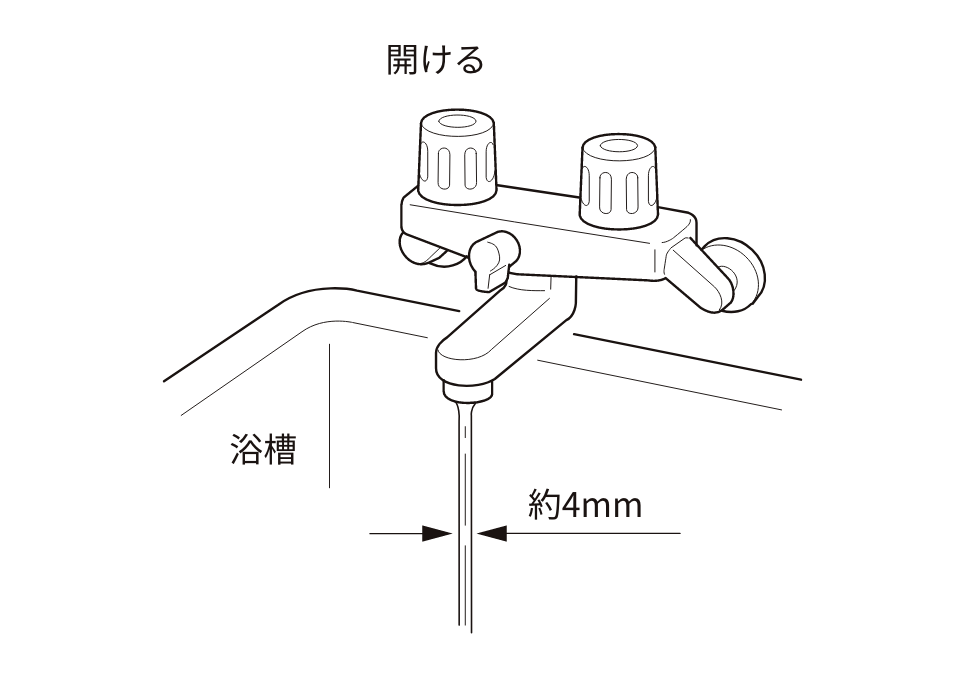

- ・浴槽に排水栓をしてからおふろの給湯栓を開け、1分間に約400ミリリットルの水(流水太さ約4mm)を浴槽に流しておいてください。

- ※この場合、浴槽から水があふれることがあります。

- ※サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、設定を最高温度の位置にしてください。

- ※浴槽の近くに給湯栓がない場合は、シャワーホースを浴槽まで伸ばしてシャワー栓を開けてください。

- ※シャワーから水を流す場合、シャワーヘッドは浴槽にたまった水につからない位置に置いてください。

【ご注意】

- ・水量が不安定なことがあります。念のため、30 分ぐらい後にもう一度水量をご確認ください。

- ・サーモスタット式やワンレバーの混合水栓の場合は、再使用時の設定温度にご注意ください。

【対策その③】

水抜きによる方法

機器内の水を抜き、凍結を予防する方法です。

外気温が極端に低く(− 15℃以下)なる場合は、この方法で行ってください。

長期間にわたって機器を使用しないときも、必ずこの《水抜き》を行ってください。

また、停電時やリモコンを停電モードに設定中は凍結予防装置がはたらかないため、屋外の水が凍るおそれがある日に長時間お湯を使わないときは、必ずこの《水抜き》を行ってください。

- ※機器の使用直後は機器内のお湯が高温になっていますので、やけど防止のため、必ず機器が冷めてから行ってください。

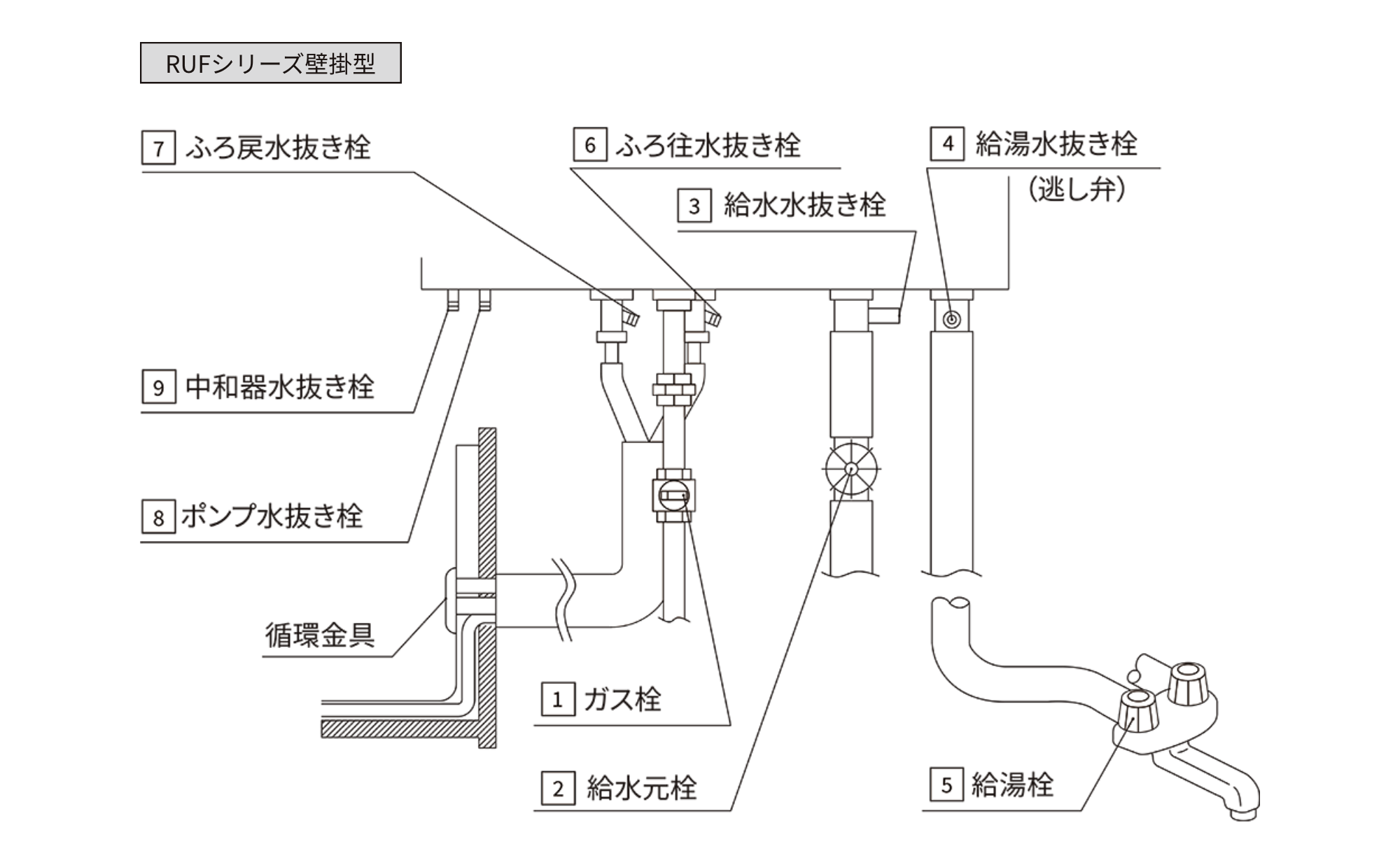

RUFシリーズ壁掛型の場合

■ 給湯側・ふろ側の順で行います。

1. 給湯側の水抜き

- ①リモコンの「運転」スイッチを「切」にしてください。(電源プラグはまだ抜かないでください)

- ②ガス栓「1」を閉めてください。

- ③給水元栓「2」を閉めてください。

- ④給湯栓「5」をすべて(シャワーなどを含む)開けてください。

- ⑤給水水抜き栓「3」・給湯水抜き栓「4」をすべて左に回してはずしてください。

【お願い】

- ・給湯側から先に水抜きを行ってください。

2. ふろ側の水抜き(停電中は下記④〜⑦の手順を飛ばして⑧へ進んでください)

- ①ガス栓「1」が閉めてあることを確認してください。

- ②給水元栓「2」が閉めてあることを確認してください。

- ③浴槽の水を完全に排水してください。(浴槽の排水栓を抜いてください)

- ④浴室リモコンの「運転」スイッチを押して(「入」にする)ください。 ※表示画面が点灯します。

- ⑤浴槽の水がすべて排水されたことを確認してから、浴室リモコンのおいだきスイッチを押し(「入」にする)、浴槽の循環金具から水(お湯)が出てくることを確認してください。

※2階浴槽など浴槽が機器より高い位置にある場合は、ふろ往水抜き栓「6」を開けてから、浴室リモコンのおいだきスイッチを押して(「入」にする)、ふろ往水抜き栓「6」より水(お湯)が出てくることを確認してください。 - ⑥故障表示「632」が表示されたことを確認してから、運転スイッチを押して(「切」にして) ください。

- ⑦ふろ往水抜き栓「6」・ふろ戻水抜き栓「7」・ポンプ水抜き栓「8」をすべて左に回して開けてください。

※機器の使用直後に水抜きをすると、水抜き栓から熱いお湯が出ることがあります。機器が冷めるまで待ってから水抜きを行ってください。 - ⑧中和器水抜き栓「9」を左に回して開けてください。

- ⑨電源プラグを抜いてください。(分電盤の専用スイッチを「切」にしてください)

【お願い】

- ・以上の操作で機器内の水が排水されますので、次にお使いになるまで給湯栓や水抜き栓は開けたままにしておいてください。

長期間使用しない場合は、機器内の水が完全に排水されたことを確認後、ポンプ水抜き栓「8」を閉めてください。 - ・ふろの水抜きを行った後は、浴槽に水を流し込まないでください。

《水抜き》をした機器を

次に使うときは…

※停電時にお湯を使いたいときは

停電時にポータブル電源を使ってお湯を使う場合は、下記の「1. 機器給湯側に通水してください。」に従って機器の給湯側だけに通水してください。

また、停電時やリモコンを停電モードに設定中は凍結予防装置がはたらかないため、屋外の水が凍るおそれがある日に長時間お湯を使わないときは、《対策その③》の方法で水を抜いてください。

1. 機器給湯側に通水してください。

- ①給湯栓「5」をすべて(シャワーなどを含む)閉めてください。

- ②給水水抜き栓「3」・給湯水抜き栓「4」をすべて閉めてください。

- ③中和器水抜き栓「9」を閉めてください。

- ④給水元栓「2」を全開にしてください。

- ⑤給湯栓「5」を開け通水を確認した後、給湯栓「5」を閉めてください。

【お願い】

- ・再度使う場合の《通水》は、給湯側から行ってください。

- ・水抜き栓は工具で締め付けないでください。破損のおそれがあります。

2. 機器ふろ側に通水してください。

- ①ふろ往水抜き栓「6」・ふろ戻水抜き栓「7」・ポンプ水抜き栓「8」をすべて閉めてください。

- ②電源プラグをコンセントに差し込んでください。(分電盤の専用スイッチを「入」にしてください)

- ③リモコンの「運転」スイッチが「切」になっている(表示画面が消灯し、運転スイッチランプ(黄緑)が消灯している)ことを確認した後、ガス栓「1」を全開にしてください。

- ④リモコンの「運転」スイッチを押して(「入」にする)ください。※表示画面が点灯します。

- ⑤リモコンの「自動」スイッチを押す(「入」にする)と自動的に注水されます。

※表示画面に給湯燃焼表示が点灯し、浴槽の循環金具からお湯が出ることを確認してください。 - ⑥もう一度「自動」スイッチを押す(「切」にする)と、湯はりを中止します。

3. 機器への通水が終了しましたら、「運転」スイッチを押して(「切」にする)、表示画面が消灯し、運転スイッチランプ(黄緑)が消灯するのを確認してください。

- ※機種により方法が異なります。詳しくは、お手持ちの機器取扱い説明書をご覧ください。

購入や修理の

お問い合わせ・ご相談

製品のお見積もり・ご購入に関しては、

新築の方は設計・建築担当業者へ、

既存住宅への取付け・買替えの方は、

お近くのガス事業者・リフォーム事業者に

お問い合わせください。